Il voto inutile

di Antonio Bruno

Vota chi è fidelizzato ideologicamente o chi è inserito in reti di interessi. Tutti gli altri si tengono a distanza, osservano, commentano, si indignano un giorno e si distraggono il successivo. Il voto d’opinione — quello di chi sceglie liberamente in base a idee, programmi, valori — è ormai un gesto residuale, quasi un atto di testimonianza privata. Residuale, perché l’elettore lo percepisce come inutile.

Da tempo, in Italia, la politica ha smesso di essere un campo di confronto tra visioni del mondo. È diventata amministrazione, gestione, comunicazione. Ogni schieramento si affida a un leader che deve “funzionare”, non convincere. Il dibattito si riduce a slogan, la complessità a tweet, la memoria a pochi secondi di video. Nel 2025, la campagna elettorale permanente non serve più a orientare le scelte, ma a confermare le appartenenze.

I sondaggi ci raccontano che metà degli italiani non vota più. E non si tratta soltanto di disinteresse o ignoranza. È piuttosto una forma di resa: la sensazione che il proprio gesto non conti, che tutto sia già deciso altrove. I cittadini sanno che chi governa obbedisce più alle compatibilità economiche che al mandato popolare, e che le scelte essenziali — energia, finanza, sicurezza — vengono prese in luoghi opachi, dove il voto non arriva.

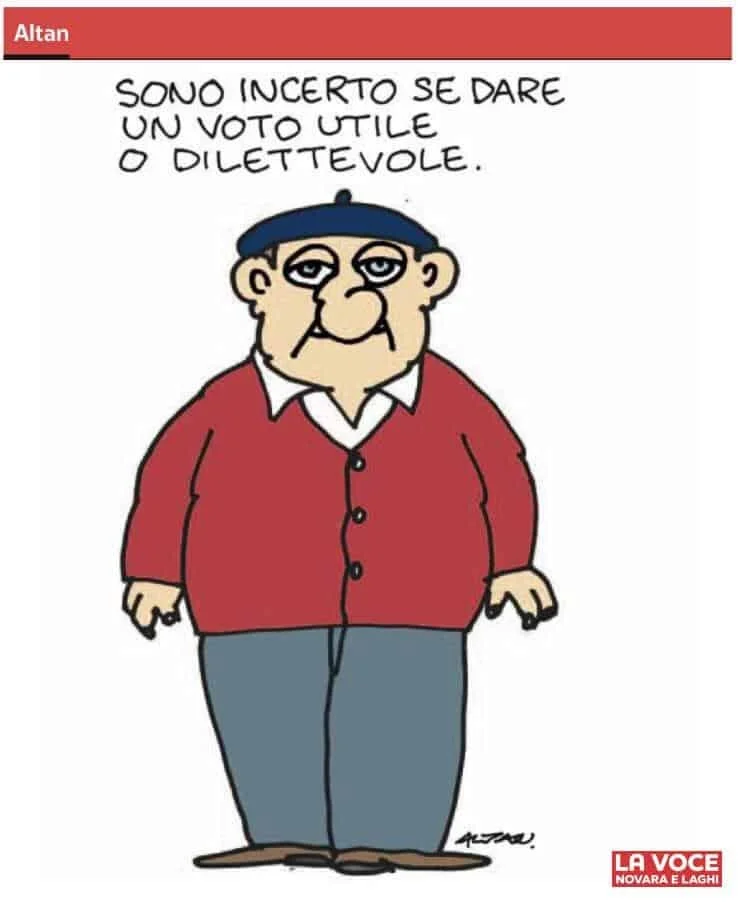

Così, il voto perde di senso. Restano due categorie di elettori: chi vota per identità, e chi vota per interesse. I primi sono i fedeli, coloro che continuano a riconoscersi in un simbolo, anche quando quel simbolo ha perso ogni contenuto. I secondi sono i legati a reti di potere, di favori, di scambi, a livello locale o nazionale. Il voto diventa così moneta, strumento di scambio, investimento personale.

Il resto, cioè il voto libero, è ormai ridotto a minoranza morale. È la piccola parte del Paese che ancora crede nella forza delle idee, che legge i programmi, che cerca di informarsi, che sceglie in base a principi e non a convenienze. Ma questa parte è schiacciata, irrisa, e soprattutto scoraggiata: votare con coscienza, oggi, è percepito come un gesto sterile, quasi ingenuo.

Nel frattempo, i partiti — o ciò che ne resta — hanno smarrito ogni funzione pedagogica e civile. La destra, trionfante, si organizza come un apparato mediatico e familiare, fondato sulla lealtà personale e sulla paura dell’altro. La sinistra, o meglio quel che sopravvive del suo nome, non riesce a rappresentare nessuno: troppo presa dal gestire le proprie contraddizioni, troppo impegnata a sembrare “responsabile” e “governabile”. Gli altri movimenti, tra populismi riflessi e personalismi effimeri, oscillano tra protesta e opportunismo.

Nel 2025, la parola “popolo” non indica più un soggetto collettivo, ma una platea. Si parla agli elettori come si parla ai clienti. Le piattaforme sostituiscono le sezioni, i sondaggi sostituiscono il dibattito, gli influencer sostituiscono i militanti. La politica non propone più, ma misura. E chi si misura troppo con l’umore del giorno finisce per non credere più in nulla.

Eppure, qualcosa resta. Restano i cittadini che si ostinano a pensare, a discutere, a non cedere alla logica del tifo. Restano le associazioni, i comitati, le scuole di quartiere, i centri culturali, le biblioteche di provincia. È lì che sopravvive una forma di democrazia reale, non virtuale. È lì che ancora si parla di bene comune, di diritti, di doveri. Ma è una resistenza silenziosa, senza rappresentanza, senza eco.

Il problema non è soltanto che non si vota. È che non si crede più nel voto come strumento di cambiamento. Il voto è diventato un rito svuotato, un obbligo civico senza fede. E quando un rito perde la sua anima, resta solo la forma. Votare per “dovere” non basta: bisognerebbe votare per speranza, o almeno per convinzione.

C’è chi dice che tutto questo è inevitabile, che la politica riflette la società, che il disincanto è il prezzo della modernità. Forse è vero. Ma allora bisogna avere il coraggio di dirlo: viviamo in una democrazia amministrata, dove il cittadino è spettatore e non protagonista. E bisogna chiedersi se ci va bene così.

Non serve “riportare la gente alle urne” con campagne pubblicitarie o incentivi. Serve restituire un senso alla politica. Serve ripensare la rappresentanza, i partiti, la partecipazione. Serve tornare a educare al pensiero critico, alla responsabilità, al conflitto. Perché la democrazia vive di conflitto, non di consenso automatico.

Il voto non è inutile in sé. È inutile quando non corrisponde più a una scelta reale, quando non cambia nulla. Eppure, anche un voto inutile può diventare un segnale, se nasce da una coscienza vigile. Continuare a scegliere — anche nel deserto delle alternative — resta un atto di dignità.

In un tempo in cui il cinismo è diventato la forma dominante della politica, la vera rivoluzione è tornare a credere nella possibilità della buona fede. Tornare a pretendere idee, non facce. Tornare a discutere di ciò che vale, e non di chi vince.

Il voto libero, oggi, è una minoranza. Ma è da ogni minoranza che può rinascere un’idea di futuro. Purché chi vota, chi scrive, chi agisce, non si limiti a dire “tutto è inutile”. Perché se davvero tutto fosse inutile, allora anche la parola “cittadino” non avrebbe più senso.